Denis Coutagne

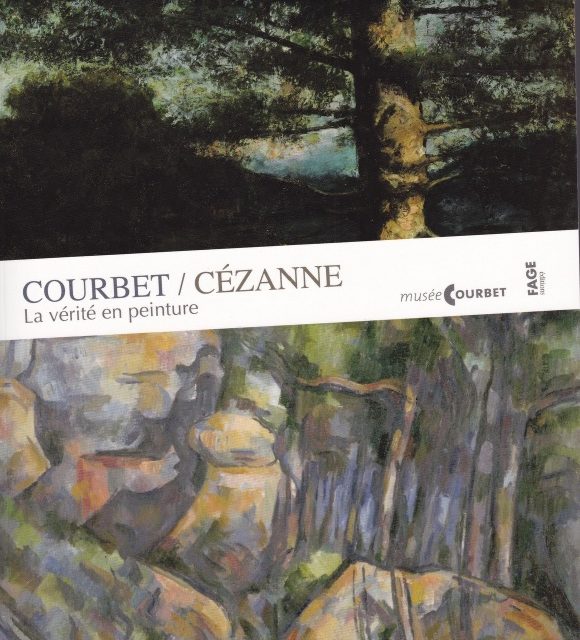

Courbet/Cezanne, La Vérité en peinture

article en cours d’installation ( l’iconographie est incomplète)

Du 29 juin 2013 au 14 octobre 2013 s’est tenu au musée d’Ornans dans le Doubs (Musée Courbet) une exposition intitulée Courbe/Cezanne.

Cette exposition fut organisée par le Musée Courbet, en collaboration avec les services du Conseil Général du Doubs (Monsieur Claude Jeannerot, Président du Conseil Général, Sénateur du Doubs ). Elle a bénéficié de prêts exceptionnels du musée D’Orsay et du label « exposition d’intérêt national » par le Ministère de la Culture.

Commissariat

Le Commissariat général fut assumé par Denis Coutagne

Le Commissariat scientifique fut assumé par :

Xavier Rey, conservateur des peintures du musée d’Orsay

Frédérique Thomas-Maurin, directrice et conservateur en chef du musée Gustave Courbet

Julie Delmas, adjointe du conservateur, musée Gustave Courbet

Elise Boudon, assistante de conservation , musée Gustave Courbet.

Le catalogue

(sous la direction scientifique de Denis Coutagne) fut édité par Fage éditions (192 pages).avec le concours de :

Jean Luc Marion, de l’Académie française (La peinture en vérité, la vérité en peinture)

James H Rubin (Amitiés et théroies : Courbet/Proudhon, Cezanne/Zola

Mary Morton ( Courbet, Cezanne ; l’art de peindre en série)

Xavier Rey ( Courbet/Cezanne : le nu en question)

Mary Tomkins-Lewis (Courbet, Cezanne et l’Ecorché)

Raymond Hurtu (Quand Cezanne vient peindre au pays de Courbet)

Chantal Duverget (Madame Cezanne de Franche-Comté)

Denis Coutagne : Courbet /Cezanne, La vérité en peinture

Le texte proposé ici développe le thème et l’enjeu de cette exposition. Il s’agit du texte préparatoire de l’exposition et du catalogue, rédigé par Denis Coutagne

Courbet/Cezanne

La vérité en peinture

L’idée d’associer deux peintres dans une même exposition

Le principe n’est pas nouveau d’associer deux peintres dans une même exposition, de mettre ainsi face à face deux artistes, d’établir entre eux un certain parallélisme. Tenons-nous en ici aux rapprochements ainsi opérés pour des artistes des XIX et XXème siècles.

Dans un tel processus muséographique, la démarche la plus évidente est de mettre en rapport deux peintres qui ont partagé une même époque culturelle, se sont ainsi confrontés en même temps à leur temps. L’exposition Matisse/Picasso reste dans les mémoires comme un exemple du genre, mais encore l’exposition Gauguin/Van Gogh. Plus près de nous, l’exposition Cezanne/Pissarro démontrait et la proximité et la différence entre les tempéraments picturaux de deux artistes qui ont vécu côte à côte dans une même région de l’ile de France à Auvers/Pontoise et ce dans un temps circonscrit à une dizaine d’années (1873-1882). Mieux, dans ce cas, les deux artistes appartenaient à un même mouvement à savoir l’Impressionnisme.

Le nom de Cezanne se voit alors associé à d’autres peintres. Le schéma le plus naturel est de prendre Cezanne comme un précurseur, et s’appuyant sur la phrase que Picasso a dite ( « Cezanne, notre père à tous ») d’étudier selon des modes fort diversifiées comment cette paternité de Cezanne s’est exercée sur l’art pictural du XXème siècle. On vit ainsi une exposition Cezanne/Giacometti (Path of doubt) à Louisana (Danemak en 2008 , « Cezanne/Picasso » au musée d’Aix en 2009. Plus largement, de nombreuses expositions se sont, au cours des dernières années, attachées à mettre en évidence la place éminente de Cezanne dans le développement de l’art du XXème siècle. Nommons : La naissance du paysage moderne, Cezanne and Beyond, Cezanne and the Dawn of Modern Art.

« Cezanne » établi comme un continuateur de maîtres antérieurs à lui est une démarche moins fréquente. Et pourtant lui-même n’avait-il pas avoué : « Dans ma pensée on ne se substitue pas au passé, on y ajoute seulement un chaînon » Et Cezanne de vouloir humblement « occuper un rang convenable dans l’histoire de l’art[1] ». L’exposition Cezanne and Poussin (Edimbourg, 1990) inaugurait cette lecture d’un Cezanne inscrit dans une tradition. Bien évidemment l’exposition récente montrée à Budapest Cezanne and the past explicitait magnifiquement cette problématique. Et ce d’autant plus que Cezanne avait souvent affirmé son attachement au Louvre. En 1905, il écrivait à Emile Bernard en 1905 : « Le Louvre est le livre où nous apprenons à lire », alors que déjà Zola, faisant miroiter au tout jeune Cezanne combien une vie d’artiste n’avait de sens qu’à Paris, organisait par avance son programme : « De midi à quatre heures tu copieras soit au Louvre, soit au Luxembourg le chef d’œuvre qui te plaira..[2] ». En tout cas Cezanne n’a pas négligé de dire combien il aimait les Vénitiens dont Tintoret, sans négliger Rubens, fasciné qu’il a été par la Galerie Médicis ! Encore une fois, l’exposition récente de Budapest s’est attachée à montrer cette inscription de l’œuvre de Cezanne dans un processus historique, et surtout une volonté du peintre de copier, dessiner, s’approprier « les admirables œuvres que nous ont transmises les âges, où nous trouvons un réconfort, un soutien, comme le fait la planche pour le baigneur [3]».

Une exposition Courbet/Cezanne ?

Poussin appartenait à un siècle bien antérieur à celui de Cezanne, Pissarro marquait la cohabitation de deux peintres ayant travaillé en même temps. Le rapprochement Courbet/Cezanne n’obéit ni à la première catégorie ni à la seconde : 20 ans seulement séparent les deux hommes. Cezanne commence à peindre en 1860 -1861. Courbet est déjà un maitre et meurt en 1877 : c’est dire que les deux artistes se voient peindre 17 ans dans le même temps terrestre…

Cezanne et Courbet se sont-ils jamais rencontrés ? Historiquement, il ne semble pas. Aucune référence à Cezanne n’apparaît dans les documents (lettres, paroles rapportées, critiques) se rattachant à Courbet. A se demander s’il a même jamais entendu parler d’un peintre aixois nommé Cezanne, alors qu’il a eu connaissance de Manet bien entendu, mais encore de Pissarro, Monet ou Renoir. Pourtant, une rencontre, sans doute fortuite, eût été possible. Au Café Guerbois ? au Salon ?

De fait, les deux peintres se sont trouvés, de facto, dans Paris en même temps, à plusieurs reprises entre 1861 et 1870. Je relève les périodes suivantes au cours desquelles ils auraient pu se croiser : une partie du printemps et de l’été 1861, à la fin de l’année 1863, quelques jours ou semaines en 1864, l’été 1865, une grande partie de l’année 1866, les cinq premiers mois de 1868, quelques semaines au cours de l’été 1869.

On sait par ailleurs que Zola, qui en ces années 1860-1870, resta en rapport constant avec Cezanne, fut l’un des journalistes et des écrivains les plus attentifs à l’actualité picturale de son temps. Il multiplie les visites d’ateliers, s’informe, voient les expositions, écrit. On peut même penser que Cezanne, l’ami d’enfance dont il a soutenu le génie naissant, (forçant d’une certaine façon ce dernier à monter à Paris et à devenir peintre), s’inspire en partie ses réflexions. Je n’en veux pour preuve que la série d’articles que Zola publie comme critique d’art dans L’Evénement en 1866[4], articles rassemblés dans un ouvrage sous le tire « Mon Salon » dont la dédicace est faite « à mon ami Paul Cezanne » : « Il y a dix ans que nous parlons arts et littérature.. Nous avons remué des tas effroyables d’idées, nous avons examiné et rejeté tous les systèmes, et après un si rude labeur, nous sommes dit qu’en dehors de la vie puissante et individuelle, il n’y avait que mensonges et sottises… ».

Quand, dans ce recueil, Zola prend fait et cause pour Courbet, privilégiant celui qui peignait « la Baigneuse et le convoi d’Ornans à celui qui expose La Femme au perroquet et la Remise des Chevreuils[5] », comment ne pas imaginer que ces lignes font échos aux échanges interminables des deux amis ? Il suffit de lire : « Mon Courbet à moi est simplement une personnalité. Le peintre a commencé par imiter les flamands et certains maîtres de la Renaissance : mais sa nature se révoltait, et il se sentait entrainé par toute sa chair – par toute sa chair, entendez-vous ? – vers le monde matériel qui l’entourait, les femmes grasses et fécondes. Trapu et vigoureux, il avait l’âpre désir de serrer entre ses bras la nature vraie ; il voulait peindre en pleine viande et en plein terreau.

La jeune génération, je parle des jeunes gens de vingt à vingt-cinq ans, ne connaît presque pas Courbet. Il m’a été donné de voir, rue Hautefeuille, dans l’atelier du maître, pendant une de ses absences, certains de ses premiers tableaux. Je me suis étonné, et je n’ai pas trouvé le plus petit mot pour rire de ces toiles graves et fortes dont on m’avait fait des monstres… J’étais devant une peinture serrées et large, d’un fini et d’une franchise extrême.

Les types étaient vrais, sans être vulgaires ; les chairs, fermes et souples, vivaient puissamment les fonds s’emplissaient d’air et donnaient aux figures une vigueur étonnante… Courbet appartient à la famille des faiseurs de chair ».

Cezanne, Baigneur vu de dos. FWN900-R029

Ce tableaupeint à l’origine à même le mur du Jas de Bouffan renvoie au tableau Les Baigneuses de Courbet.

On pense au Cezanne peintre couillard, au Cezanne violent dans l’expression du corps, reprenant à son compte sur un mur du Jas de Bouffan les Grande Baigneuses de Courbet, Cezanne s’appropriant de manière pornographique le thème de Loth et de ses filles déjà traité par Courbet.

Sans vouloir faire du roman de Zola (L’Œuvre), un roman à clef, nous savons bien que Zola porte ce roman dès avant 1870 et qu’il projette dans ses personnages des peintres, sculpteurs, écrivains rencontrés au cours des années 1860-1870 (l’action de ce roman s’inscrit dans les années 1863-1867). Zola s’est alors passionné pour la peinture, encourageant la nouvelle génération, reconnaissant la force des Maîtres déjà célèbres en 1860 à savoir Millet, Daubigny, Corot et surtout Delacroix ou Courbet. Pour ce dernier, nous le trouvons décrits selon deux registres. D’abord Zola nomme Courbet explicitement[6]. Par ailleurs il « invente » un personnage qu’il appelle Bongrand et qui, pour une large part, incarne le peintre d’Ornans[7]. Son âge, son physique, son allure orgueilleuse et sensuelle, son enracinement provincial, tout l’apparente à Courbet. Pour compléter le tableau, Zola lui donne d’avoir peint deux tableaux célèbres Noce au village (qui fait référence au tableau Demoiselles de village) et Enterrement d’une jeune fille (qui nous oblige à penser à un Enterrement à Ornans)

« Cette Noce au village restait jusqu’ là son chef d’œuvre : une noce débandée à travers les blés, des paysans étudiés de près, et très vrais, qui avaient une allure épique de héros d’Homère. De ce tableau datait une évolution, car il avait apporté une formule nouvelle. A la suite et parallèlement à Courbet, c’était un romantique tempéré de logique, avec plus d’exactitude dans l’observation, plus de perfection dans la facture, sans que la nature y fut encore abordée de front, sous les crudités du plein air. Pourtant la jeune école se réclamait de cet art ».

Aussi, lorsque, dans l’ordre romanesque, Zola donne à son personnage Claude Lantier d’accompagner le peintre Bongrand comme un maitre, de le féliciter pour ses œuvres, lorsqu’il met dans la bouche de Bongrand des formules encourageantes à l’endroit du jeune peintre et ceux de sa génération, lui-même se sentant sur le déclin (« Ah que vous êtes heureux, vous autres, d’être encore au pied de la montagne » ), on est en droit de penser qu’une rencontre Courbet/Cezanne aurait pu avoir eu lieu. En tout cas, la personnalité humaine et artistique de Courbet ne peut qu’avoir impressionné le tout jeune Cezanne. Lequel découvre, grâce à lui, son propre registre, alors même qu’il faut se libérer d’une emprise trop forte : « Non d’un chien c’est encore noir ! J’ai encore ce sacré Delacroix dans l’œil. Et tiens ça, tiens ! cette main là, c’est du Courbet…Ah nous y trempons tous, dans la sauce romantique ». Encore une parole que Zola met dans la bouche de Lantier.

S’agit-il alors de situer Cezanne de manière analogue par rapport à Courbet et Delacroix, les deux peintres étant renvoyés au même « romantisme »… ? C’est en tout cas ce que laisse entendre Meyer-Graefe dans sa monographie de 1910, expliquant le premier Cezanne marqué d’un style baroque issue de Courbet, mais de « Courbet qui dans l’obscurité, a découvert Delacroix et les prédécesseurs de Delacroix..[8] »

Cezanne/Delacroix[9]

Lorsque Cezanne arrive à Paris en 1861, il ne connaît du XIXème siècle comme « grand » peintre que Ingres dont le célèbre Jupiter et Thétis trône sur les cimaises du musée d’Aix. Peignant les Quatre Saisons sur les murs du Jas de Bouffan en 1861, Cezanne d’ailleurs prend modèle de ce dernier (et sans doute d’un certain Duqueylard, peintre davidien qui travailla auprès de Ingres à Rome en 1811) et signe les panneaux Ingres[10].

Le peintre du XIXème que Cezanne respecte à priori le plus comme un précurseur est, sans contestation possible, Delacroix. Plus que de Courbet, il a entendu parler de ce dernier avant même d’arriver à Paris. Nul doute que les vers romantiques que le futur peintre compose dans ces années d’inquiétude ne s’inspirent de Baudelaire, lequel témoignait d’une prédilection évidente pour Delacroix, plus que pour Courbet trop naturaliste (cf. le Salon de 1845 : « M. Delacroix est décidément le peintre le plus original des temps anciens et des temps modernes… »). Copiste au Louvre, Cezanne s’attache à reproduire le tableau La Barque de Dante et Virgile aux enfers[11] . Il reproduit encore une toile d’inspiration shakespearienne (Hamlet et Horatio), d’inspiration biblique (Agar dans le désert), vers1890-1894, c’est-à-dire à un moment où copier des œuvres au Louvre n’a plus d’intérêt formateur. Côté « aquarelle », il reprend le thème de Médée en 1885, alors que bien d’autres dessins traduisent le mouvement et la fougue du dessin de Delacroix. On voit encore combien le tableau La mort de Sardanapale préoccupe le peintre aixois qui, ici, reprend le mouvement de la femme égorgée ; là, retient la composition générale de l’œuvre autour du monarque indifférent sur son lit d’apparat alors que le monde bascule dans le chaos. Indéniablement les « Tentations de Saint-Antoine » gardent mémoire de ce Delacroix là[12]. Plus étonnamment, Vollard, ayant fait don à Cezanne d’une aquarelle de Delacroix représentant un bouquet de fleurs, le maitre d’Aix s’autorise une copie de cette aquarelle sous forme d’une toile à l’huile qu’il balafrera d’un geste rageur (Bouquet de fleurs d’après Delacroix, NR894, 1902-1904). Cette aquarelle avait appartenu à Victor Choquet, premier grand collectionneur de Cezanne, lequel partageait avec son ami un amour analogue pour Delacroix. Vollard l’avait acquise à la vente des collections Choquet après la mort de sa femme en juillet 1899. C’est dire que l’admiration de Cezanne pour Delacroix restait entière dans les toutes dernières années de sa vie. On se doit de rappeler combien l’attention de Cezanne pour Baudelaire, et ce jusque dans les derniers mois de sa vie, se justifiait en raison de l’amour que le poète avait porté pour le peintre romantique au point de composer une vie de Delacroix comme un ensemble à l’intérieur de l’ensemble publié sous le tire l’art romantique : « Je lis de Baudelaire les appréciations qu’il a écrites sur l’œuvre de Delacroix » Nous sommes le 28 septembre 1906 à moins d’un mois de la mort du peintre ! Enfin Cezanne se donne le projet de peindre une Apothéose de Delacroix. Une lettre de mai 1904 explicite ce souhait : « … Delacroix. Je ne sais si ma précaire santé me permettra de réaliser jamais mon rêve de faire son apothéose » (lettre à Emile Bernard,). Deux œuvres [une aquarelle(R69) et une petite toile (NR 746)] portent encore témoignage de cette composition imaginée à l’état d’esquisse, jamais réalisée. N’oublions pas qu’un dessin de Cezanne de 1864-65 reprend le thème de l’apothéose d’Henri IV d’après Rubens ! Bien évidemment, le rapprochement Rubens/Delacroix qu’effectue Cezanne montre combien sa verve romantique s’enracinait dans une tradition baroque que Delacroix n’aurait pas reniée. On peut encore être certain que l’amour de Cezanne pour Baudelaire se conforte de l’admiration qu’il porte à Delacroix. On conclura en faisant la remarque suivante : au Louvre, le seul peintre du XIXème que Cezanne copie reste Delacroix.

Courbet, précurseur de Cezanne ?

Il est bien évident que la marque de Courbet sur Cezanne n’obéit pas à la même logique que celle de Delacroix, Cezanne n’ayant « copié [13]» aucun « Courbet ».

Trois témoignages peuvent d’abord être retenus traduisant l’admiration que Cezanne aura pour Courbet. Rivière et Schnerb, venus rendre visite au Maître d’Aix au temps de l’atelier des Lauves en janvier 1905, rapportent ces mots du maître : « J’ose à peine l’avouer, j’y travaille depuis 1894. Je voulais peindre en pleine pâte comme Courbet [14]». Cezanne parle alors de son tableau des Grandes Baigneuses !

Vollard, dan son livre sur Cezanne de 1914, rapproche le tableau de Cezanne appelé La Léda au cygne d’une toile de Courbet : « L’idée de cette composition lui avait été suggérée par un célèbre tableau de Courbet : La Femme au Perroquet ». Cezanne s’était écrié en le voyant : « Moi, je ferai une femme au Cygne »[15] Et Cezanne, si critique pour Manet, Van Gogh, Gauguin, Gustave Moreau, Fantin-Latour, de crier son enthousiasme pour Courbet, non sans faire une réserve : « Il est un peu lourd comme expression ».

Plus littéraire et narratif, Gasquet[16] consacre plusieurs pages à Courbet dans son livre publié en 1921 sous le titre Cezanne[17]. Un chapitre entier raconte en effet une visite qu’il aurait faite au Louvre avec Cezanne[18]. On arrive devant les toiles de Courbet : « « un bâtisseur ? Un rude gâcheur de plâtre. ..un vrai peintre. …il faisait de la peinture grossière mais il met le fin par-dessus Et moi je vous dis que c’est la force, le génie, qu’il mettait par-dessous. »

Gasquet dialogue alors avec Cezanne : « – Courbet est le grand peintre du peuple. Cezanne de répondre : – Et de la nature. Son grand apport, c’est l’entrée lyrique de la nature, de l’odeur des feuilles mouillées des parois moussues de la forêt dans la peinture du dix-neuvième siècle, le murmure des pluies, l’ombre des bois, la marche du soleil sous les arbres. La mer. Et la neige… ». Courbet serait-il alors un peintre capable de faire rentrer dans la toile l’écume de mer pour qu’elle éclabousse le spectateur, Cezanne établissant une distance irrémédiable ?

Il devient nécessaire d’identifier les tableaux de Courbet sur lesquels, selon Gasquet, porte son attention. Curieusement les propos du peintre concernent principalement des tableaux que l’on ne voit pas

Il y a tout d’abord les tableaux que Cezanne évoque, devant Gasquet, de mémoire :

La Vanneuse du musée de Nantes (Les Cribleuses de blé) est associée à Véronèse ouVelazquez[19]. Ce tableau exposé au Salon de 1855 a été montré en 1861 à Nantes où il fut acheté pour rentrer dans les collections du musée. Cezanne ne peut avoir vu ce tableau qu’une seule fois, lors de l’exposition centennale de l’art français au Grand Palais au printemps 1900[20]. « Est-ce vivant ? Ça s’impose. On le voit ». Cette phrase que prononce Cezanne sonne juste : « Courbet » comme ce qui se donne sur la toile avec une telle présence que le regard en est saisi. Plus que la réalité naturelle, la peinture révèle la nature en sa vérité. Et la vérité n’a d’autre raison d’être qu’elle-même pour être reconnue.

La Diligence dans la neige : Cezanne fait référence à un tableau vu chez un ami de Gasquet, écrivain félibrige: « j’ai vu chez votre ami Mariéton la diligence dans les neiges, ce grand paysage blanc, plat, sous le crépuscule grisâtre, sans une aspérité, tout ouaté … C’était formidable, un silence d’hiver » [21].

L’Hallali du Cerf (musée de Besançon) a pu être regardé par Cezanne à trois voire quatre reprises : lors de l’exposition que fait Courbet de ses œuvres en 1867 au rond point du Pont de l’Alma , lors du Salon de 1869, lors de la rétrospective Courbet de 1882, et peut-être lors de son passage à Besançon en 1890[22].

Cezanne parle encore du soleil couchant peint sur le tableau le Cerf de Marseille (Il s’agit du tableau : Le Cerf à l’eau, chasse à courre ou Le Cerf forcé). Il avait vu ce tableau à son arrivée à Paris en 1861. Rien n’interdit de penser qu’il ait pu le revoir à Marseille où l’œuvre fut acquise en 1865. Ce qu’il en dit, à Gasquet, traduit pour le moins une mémoire visuelle exceptionnelle, se souvenant de l’arbre, de l’étang[23]…

Puis viennent des évocations de tableaux de Courbet concernant la nature, plus particulièrement l’eau (les lacs savoyards[24]). Les tableaux de Courbet reconnus sous le titre La Vague font l’objet d’une attention particulière. Cezanne distingue la version de Berlin et celle qu’il a sous les yeux au musée du Louvre[25]. La question reste ouverte de savoir où et quand Cezanne pu voir la version de ce tableau du musée de Berlin où elle n’arriva qu’en 1906.

Les Demoiselles de la Seine est encore cité[26] : « Une fougue, une largeur, un accablement heureux, un vautrement que Manet n’a pas donné dans son déjeuner…

Il y a ensuite les « Courbet » que Cezanne voit, de visu, au cours de cette visite (qu’on peut considérée comme imaginaire). « La Vague », version Louvre est là bien entendu[27], mais de fait, le seul tableau que Cezanne voit directement, reste Un Enterrement à Ornans. Notre étonnement est grand : Gasquet ne met dans la bouche de Cezanne aucun jugement sur l’œuvre peinte, comme peinture. Le visiteur est en extase certes devant le chef d’œuvre, mais s’indigne de le voir si mal exposé. Et Gasquet de ne s’intéresser qu’à cette colère (sainte colère !) de Cezanne, colère de voir le tableau si mal exposé, alors que Ingres dispose d’une place majeure. C’est tout juste s’il est fait référence au chien très « Velazquez », à l’enfant de chœur au visage joufflue « Renoir peut y venir ». Le peintre devant les gardiens atterrés déclare « Je suis Cezanne ». Il part en pleurant. Et pourtant Cezanne eût bien d’autres Courbet à voir et commenter lors de cette visite. Son silence devient tout autant significatif

Pas un mot prononcé sur le tableau Le Rut du printemps découvert au Salon de 1861.

Pas un mot sur l’autoportrait L’homme à la ceinture de cuir visible au musée du Luxembourg de 1882 à 1887, puis visible au Louvre.

Pas un mot sur L’homme blessé rentré au Louvre en 1882, ni du sur le Portrait de Champfleury rentré aux Louvre en 1891.

Il nous importe alors de savoir ce que réellement Cezanne a vu de Courbet et quand, ne serait-ce que pour juger de la marque de Courbet sur Cezanne (sachant que Cezanne a pu voir de nombreux tableaux par la photographie ou la gravure[28]).

Une première remarque est à faire : les tableaux que Cezanne put voir de Courbet ne sont pas excessivement nombreux dans les premières années de sa vie parisienne, en tout cas jusqu’en 1866.

A son arrivé à Paris en 1861, Cezanne découvre le peintre franc-comtois à travers quatre toiles exposées au Salon, particulièrement Le Rut du printemps (combat de Cerf) qui sera exposé au Louvre à partir de 1882[29].

Gérôme, avec Hamon, Glaise avec Cabanel,

Müller , Courbet,Gubin, se disputent

De la Victoire …

Fût-il écrit en alexandrins[30], le compte-rendu que Cezanne fait de sa visite au Salon ne donne aucune suprématie à Courbet, éclipsé par les œuvres d’Yvon (« la bataille éclatante ») ou Pils (« une scène émouvante »), ou Meissonnier (dont les tableaux sont dit « magnifiques ») … Mais Cezanne pouvait-il rester insensible au caractère vivant voire violent que les tableaux de Courbet exprimaient, à la force picturale des formes, à l’expression de la nature transcrite d’une main ferme, selon des procédés associant couteau, brosse, empâtement, jus coloré…. Certes Cezanne n’était pas chasseur (et ne le sera jamais[31]), et si Courbet ne s’imposait pas comme un « maitre » à imiter, il devait lui faire oublier la mollesse d’Ary Scheffer. En 1860, Cezanne peint au musée d’Aix des tableaux d’un romantisme de bon aloi, le Baiser à La Muse de Frillé, Le Prisonnier de Chillon de Dubuffe, en 1862, il installe un portrait de son père, à coup de brosse, au milieu des jeunes filles toute frêles qui symbolisent les Quatre Saisons. La touche est puissante, la matière picturale épaisse, le geste du peintre est devenu pugnace. Certes les couleurs (le rouge surtout) n’appartiennent pas à la palette de Courbet, mais plutôt de Delacroix, mais la facture nouvelle démontre un peintre soucieux de réalisme et de vigueur, voire de violence, sinon de laideur. Moyennant quoi Cezanne ébauche ses premiers tableaux de plein air…

L’année 1862, Cezanne est absent de Paris pratiquement toute l’année ; aucun Salon ne révèle de nouveaux « Courbet ».

1863 est l’année du Salon des « Refusés » ! Courbet, qui a voulu une toile violemment anticléricale (le Retour de la Conférence) se voit refusé au cœur de ce Salon des « Refusés » ? Par contre, on le voit au Salon officiel avec une sculpture et un tableau « Chasse au Renard », quand d’autres toiles se voient à la galerie Cadart et Luquet, dont La Curée.

Il faut attendre 1865 pour que Courbet impose au Salon deux chefs d’œuvre, en l’occurrence Le Portrait de Proudhon récemment décédé, et un paysage « Entrée de la Vallée du puits noir ». Lorsque Cezanne engage des toiles comme L’Oncle Dominique en 1866, décide de peindre sur nature, ( « Les tableaux faits à l’intérieur, dans l’atelier, ne vaudront jamais les choses faites en plein air[32]. »»), nul doute que l’empreinte picturale de Courbet est forte. Non comme un peintre à copier (ce qu’ il fait avec Delacroix), mais comme un grand frère qui ouvre la voix et lui permet de trouver la sienne.

Une deuxième remarque s’impose : c’est en 1866 et 1867 que Cezanne peut prendre la mesure du génie de Courbet. 1866 : le peintre franc-comtois expose au Salon La Femme au perroquet[33] ainsi que La Remise des chevreuils au ruisseau de Plaisir-Fontaine Doubs[34].. La galerie Luquet révèle ses toiles de Normandie et les premiers tableaux d’une série « paysages de mer ». Quant à l’année 1867, elle permet à Courbet d’exposer en marge de l’exposition universelle 140 œuvres (115 peintures) dont des chefs d’œuvres majeurs comme l’Atelier du Peintre[35] ou l’Enterrement à Ornans, L’Hallali du Cerf, Les Demoiselles de village, Les Baigneuses, Les Lutteurs[36]. Indéniablement Cezanne reçoit là une leçon de peinture. Quelques tableaux de Courbet paraissent influencer directement Cezanne : peut-on imaginer L’Enlèvement de Cezanne (1867, NR ) sans les Lutteurs de Courbet ? Le Nu de dos peint au Jas vers 1867-69 (NR 29) sans Les Baigneuses ? Parfois l’influence de Courbet se laisse deviner du fait de la pratique picturale reconnue : une œuvre comme le Nègre Scipion (1867, NR 120), fait écho à la puissance de certaines toiles de Courbet comme « l’homme blessé », « La Mère Grégoire ». Sans compter que le tableau de Paul Alexis faisant la lecture à Zola rappelle le Proudhon et ses enfants, exposé alors. Les Demoiselles des bords de la Seine trouveront peut-être un écho chez Cezanne quand il s’inspirera d’images choisies dans le Magasin Illustré pour figurer à deux reprises deux jolies femmes toute habillées des plus beaux costumes à la mode, non sans établir une délicate complicité entre elles. On relèvera qu’un tableau de Cezanne (Les Rochers NR 126) dont Rewald situe le motif en forêt de Fontainebleau en 1867 est appelé chez Vollard : Paysage, ancien manière de Courbet[37]. Selon Venturi, Le tableau Les Amants dans la campagne a fort bien pu inspirer le panneau mural que Cezanne exécute au Jas de Bouffan sous le titre Contraste (1870, FWN605-R155).

Dorénavant, Cezanne dispose d’une connaissance large et approfondie de l’œuvre de Courbet, au risque pour lui de s’attarder à des œuvres d’une tonalité sombre. Mais incontestablement, la tentation qu’a pu connaître Cezanne d’une complaisance vis- à-vis d’un expressionnisme violent, intégrant meurtre, agressivité (tentation dont Delacroix ne le protégeait pas), est contrebalancée par le réalisme de Courbet, par la reconnaissance d’une touche épaisse, lourde chargée sur laquelle les glacis et reprises peuvent s’appuyer. Cezanne emporté et tumultueux, encouragé à l’être par Delacroix, maîtrise la violence intérieure qui est la sienne pour lui donner une dimension proprement picturale grâce à Courbet. Non pas que Courbet soit « sage » aux yeux de Cezanne : Il n’était pas besoin alors de copier Courbet, mais de se situer sur un plan analogue.

Une autre grande exposition permit encore à Cezanne de voir de nombreux Courbet (quelque 150 œuvres d’un coup), celle organisée à l’Ecole des Beaux-arts en 1882[38]. Cezanne achève alors son expérience impressionniste. Il a vécu entre 1872 et 1882 un grand compagnonnage avec Pissarro, qui à la différence de Courbet l’aura obligé à travailler sur le motif, à transposer en pleine nature ce qu’il avait expérimenté plutôt en atelier. Courbet n’était plus pour Cezanne le maître capable de le sauver d’une tentation romantique, mais capable de le protéger paradoxalement de ce que l’impressionniste de Pissarro pouvait avoir de trop éphémère (encore que de tous les impressionnistes, Pissarro soit le plus « terrien » !) Cezanne allait engager en 1882 une longue période provençale (pratiquement sans interruption jusqu’en 1888). Il allait « faire de l’impressionnisme une chose solide et durable comme l’art des musées ». Et ce grâce au soleil, aux rochers, montagnes, village de Provence. Nul doute que la prise en compte de l’œuvre de Courbet dans sa référence franc-comtoise n’allait le marquer. « Le Chêne de Flagey » allait avoir comme réponse « le Grand Pin et terres rouges » (NR 761).

Castagnary, à qui nous devons une préface remarquable de cette exposition de 1882, écrivait que Rembrandt, mais encore l’Allemand Holbein, l’Espagnol Velazquez.. « ont borné leur art à représenter la société de leur temps, à peindre le milieu dans le quel ils vivaient ». Alors pourquoi reprocher à Courbet de peindre les paysans d’Ornans, bref son pays et son terroir, de peindre les sous-bois, les ciels au dessus d’une déferlante ? Et Castagnary de parler de Courbet comme « le maître d’Ornans ». A Cezanne de devenir le « maître d’Aix » !

« Il ne peignait que ce qu’il voyait… Une chose qu’il n’eût pas vue, il n’eût pu la peindre. C’est ainsi qu’il n’a jamais fait de Nymphes : mais il a fait et tout naturellement des Baigneuses… »

Le rapprochement Courbet/Cezanne ne peut alors se résoudre à la réponse à une question liée à la simple chronologie (puisque Courbet précède Cezanne, puisque Courbet à priori n’a pu voir d’œuvres de Cezanne, quelle a été l’influence de Courbet sur Cezanne ?) Les quelques citations de Castagnary extraites de la préface à l’exposition Courbet de 1882 auraient pu être écrites à propos de Cezanne. Il faut en déduire que Courbet comme Cezanne se retrouve, en tant que peintre, sur une même ligne, quand bien même l’un appartenait à une tradition socialiste voire fouriériste, républicaine et anticléricale, l’autre à un milieu traditionnel, au risque pour lui d’être intégré plus tard à des courants régionalistes liés au Félibrige et antidreyfusard (loin de Zola !)

« Ma méthode, mon code, c’est le réalisme. Mais un réalisme, entendez-moi bien, plein de grandeur sans s’en douter. L’héroïsme du réel. Courbet, Flaubert. Mieux encore. », fait dire Gasquet à Courbet[39].

Etabli chef du « Réalisme », lui qui refusait tout enseignement, toute école[40], Courbet s’approprie ce terme lorsqu’il entend dire l’enjeu de la peinture : « Je vais vous peindre la nature telle qu’elle est »[41]!

Un autre mot de Cezanne vient aussitôt à la mémoire : « On n’est ni trop scrupuleux, ni trop sincère, ni trop soumis à la nature[42] ».

D’où notre méditation : non pas simplement lister les toiles de Courbet que Cezanne aurait vues mais reconnaître en quoi ces deux peintres si fortement figuratifs, réalisent en peinture une toute autre œuvre que de simples transpositions picturales du visible, dans une confrontation au réel, à la « nature », celle faisant tout à la fois référence au pays d’enfance, à la terre ancestrale à laquelle l’homme se rattache, qu’à l’entité ontologique par rapport à quoi l’homme cherche sens.

Courbet/Cezanne : un même combat : la vérité

Un concept va nous soutenir ici, celui de « vérité ». Courbet ne cesse de vouloir une peinture vraie à tel point qu’un caricaturiste, Randon, établit une gravure sous le titre « le maître » parue en 1867 dans « Le Journal amusant ». On y voit la tête de Courbet, seulement la tête, auréolée de pinceaux. Et pour donner un sens à cette figure le caricaturiste a inscrit pour toute légende : « la vérité toute la vérité rien que la vérité ».

Cezanne, de son côté, écrit : « Je vous dois la vérité en peinture et je vous la dirai…[43] »

Courbet et Cezanne ont des parcours personnels et picturaux analogues quand ils ne sont pas identiques.

Les deux peintres appartiennent à une bourgeoisie provinciale relativement riche : si l’un et l’autre entendent, comme peintres, vivre indépendants, l’un et l’autre s’appuient sur la richesse matérielle de leur famille respective. Le père de Courbet est un propriétaire terrien, mi-paysan, mi-bourgeois qui souhaite voir son fils devenir avocat (il possède 68 hectares, une superbe ferme à Flagey…). On connaît les ambitions de Louis-Auguste Cezanne artisan fourreur devenu banquier à Aix (propriétaire d’un domaine de 14 hectares avec quelques vignes et un magnifique Mas dit le Jas de Bouffan ), qui engage son fils à faire du Droit. Dans l’un et l’autre cas, on connaît la suite. Les deux enfants n’en font qu’à leur tête et montent à Paris… faire de la peinture, exclusivement de la peinture. Courbet se voudra peintre-ouvrier Cezanne dira à la fin de sa vie : « je n’ai que la peinture à faire[44] » La différence la plus notable tient ici au fait que le père de Courbet survécut à son fils.

En tout cas, l’enracinement familial de chacun de ces hommes a donné à l’un comme à l’autre un goût terrien du réel, accompagné d’un solide bon sens paysan : la vie n’est pas un rêve, et l’on ne contemple jamais mieux le ciel que lorsqu’on a les deux pieds sur un sol pierreux ou terreux, celui de son enfance ! Courbet s’enracine dans une tradition socialiste voire fouriériste liée à l’histoire des fruitières de Franche-Comté. Cezanne-père se veut un notable aixois, ambitieux, attaché à un statut social bourgeois, inquiet de la marginalité de son fils. Mais autant Régis Courbet que Louis-Auguste Cezanne sauront soutenir financièrement leur fils. Indépendance, opiniâtreté, individualisme seront analogues… chez chacun des peintres. Sur le plan pictural Courbet comme Cezanne peindront les paysans de leur pays, leurs amis d’enfance. Courbet peint « L’Après midi à Ornans », « Un Enterrement à Ornans » fait le portrait des siens; Cezanne peint les « Joueurs de cartes », les métayers de son domaine et fait le portrait des siens…

Au collège de leur adolescence, chacun des peintres connaît une amitié forte avec un futur écrivain ou poète. Pour Courbet, il s’agit de Max Buchon, pour Cezanne d’Emile Zola. Chacun des peintres se lie d’amitié avec des enfants du pays, qui souvent monteront aussi à Paris. Ils servent parfois de modèle : Courbet constitue de grandes amitiés, celle de Urbain Cuénot, Alphonse Promayet. Cezanne tisse des liens avec Fortuné Marion, Antony Valabrègue, Paul Alexis, Philippe Solari, Joseph Huot… Plus tard il y aura Gasquet père et fils.

Cezanne jouera à Paris de son accent méridional ; Courbet ne se départira pas de son accent franc-comtois. A Paris, ils maintiennent un réseau, franc-comtois pour Courbet, aixois pour Cezanne.

Les deux peintres ont appris les rudiments de la peinture dans un cadre régional auprès de « petits maitres » :

*Charles-Antoine Beau (dit le père Baud) pour Courbet, à Ornans, Charles-Antoine Flajoulot à Besançon (les références sont Gros ou David)

*Joseph Gibert pour Cezanne, lequel, de goût académique davidien, n’en peignit pas moins des tableaux proches de Courbet.

Les deux futurs peintres apprennent le travail académique, le travail d’après le modèle, le travail d’après les gravures, le modelé, bref toutes les techniques pour bien peindre. Ils auront besoin de toute leur pratique future pour déconstruire, défigurer, bâcler… Courbet est réputé pour exécuter un paysage en deux heures… Renoir dira que Cezanne ne peut avoir posé deux touches sur sa toile que ce ne soit parfait.

Deux peintres attachés picturalement à leur terroir, de manière viscérale

Une fois leur vocation picturale engagée, les deux peintres entendent revenir constamment en leur terroir comme au lieu fondamental de leur rapport à la nature… Chacun revient à peu près vingt fois chez lui. Cezanne toujours en venant de Paris (sauf une fois à partir de la Suisse en 1890). Courbet assez souvent en revenant d’Allemagne via la Suisse.

Courbet : « Ils n’ont pas de pays ces gens-là … Pour peindre un pays il faut le connaître. Moi je connais mon pays, je le peins. Ces sous bois, c’est chez moi ; cette rivière, c’est la Loue, celle-ci est le Lison ; ces rochers, ce sont ceux d’Ornans et du Puits Noir. Allez-y voir : vous reconnaitrez tous mes tableaux [45]»

Cezanne : « Il y aurait des trésors à emporter de ce pays-ci, qui n’a pas trouvé encore un interprète à la hauteur des richesses qu’il déploie[46] »

« Me voici éloigné de notre Provence pour quelque temps […] Je viens me recommander à vous et à votre bon souvenir pour que les chaînons qui me rattachent à ce vieux sol natal si vibrant, si âpre et réverbérant la lumière à faire cligner les paupières et ensorceler le réceptacle des sensations, ne viennent pas à se briser et me détacher pour ainsi dire de la terre où j’ai ressenti, même à mon insu[47] »

Ces voyages s’étalent pendant toute la vie des peintres ; on ne saurait dire que leur enracinement en leur pays soit spécifiquement attaché à une « période » de leur vie. Même si certaines tendances apparaissent (long séjour de Cezanne en Provence entre 1882 et 1888 par exemple, plusieurs mois pour Courbet en 1849-50, en 1864, en 1872-73). A remarquer que Courbet s’attarde moins que Cezanne en son pays lorsqu’il y vient. A remarquer encore que chacun d’eux voudra, chez lui (Ornans ou Aix) se construire un atelier personnel à la dimension de l’œuvre à réaliser !

Deux peintres ambitionnant de s’imposer à Paris

Les deux hommes ont dû batailler pour convaincre leur père de les laisser partir à Paris en vue de peindre. Rubempré de Balzac incarne en littérature le jeune homme de Province dont l’ambition est de gagner Paris, mêmes si les illusions seront au rendez-vous. Zola n’a cessé, entre 1860 et 1861, d’inciter Cezanne à venir le rejoindre dans la Capitale pour y mener « la vie d’artiste ». Un certain mythe sur l’art d’être peintre s’était construit dont Murger avait cristallisé la forme dans ses « Scènes de la vie de Bohème » de 1851. Pour Cezanne comme pour Courbet, le combat à mener pour monter à Paris fut assez difficile… Ce combat a forgé leur caractère, et assuré leur individualité : chacun d’eux devait traduire ce dépassement en établissant des portraits magistraux de leur père, comme pour affirmer leur génie aux yeux de leur géniteur.

Courbet : « Il faut qu’avant cinq ans j’ai un nom dans Paris[48] »

Cezanne : « Etonner Paris avec une pomme [49]»

Paris, c’est encore l’école des Beaux-arts où aucun des deux peintres ne met les pieds. Ils préfèrent une académie libre, sans maître ni programme : l’atelier Suisse. Paris, c’est encore le Salon. Certes leur manière d’affronter le dit Salon, de provoquer M. Nieuwerkerke, surintendant des Beaux-arts, de provoquer l’intelligentsia parisienne n’est pas exactement la même, mais les comportements sont analogues et le sens pictural le même : la peinture n’a pas à se couler dans un moule officiel préétabli. Chacun des peintres est conscient d’établir une rupture radicale, mais il faut signifier cette rupture au cœur du système pour le déstabiliser. Car si chacun de ces peintres rompt avec l’académisme imposé, chacun entend exister comme peintre à Paris et non composer une œuvre dans une marginalité inconnue… Et puis un jour, les peintres n’on plus rien à prouver à personne. Courbet s’est imposé en organisant ses propres expositions (1855, 1867) avant de laisser à ses critiques (Champfleury puis Castagnary) et marchands (Durand-Ruel) et collectionneurs (Bruyas) le soin de veiller sur ses œuvres. Cezanne, plus patient que Courbet dans l’attente d’une gloire annoncée[50], ne vient même pas à Paris lorsque Vollard organise ce qui sera sa première rétrospective en 1895. Lui aussi aura son « collectionneur » en la personne de Victor Choquet (qui posséda jusqu’à 30 « Cezanne »), avant que Vollard ne s’approprie la valorisation de son œuvre.

Tous deux prennent à parti directement le surintendant des beaux-arts Nieuwerkerke

Courbet : « .. Je continuais en lui disant (à Nieuwerkerke) que j’étais le seul juge de ma peinture, que j’étais non seulement un peintre, mais encore un homme, que j’avais fait de la peinture, non pour faire de l’art pour l’art, mais bien pour conquérir ma liberté intellectuelle et que j’étais arrivé par l’étude de la tradition à m’en affranchir et que moi seul, de tous les artistes français mes contemporains, avais la puissance de rendre et de traduire d’une façon originale, et ma personnalité et la société[51]… »

Cezanne écrit au même directeur : « Je me contente de vous dire de nouveau que je ne puis accepter le jugement illégitime de confrères auxquels je n’ai pas donné moi-même mission de m’apprécier[52] »

.Bien entendu la conquête à faire sera celle du Salon. A propos de Courbet (au moment du Salon des refusés), Thoré fait ce constat : « Le premier des refusés, le plus damné, c’est Courbet naturellement. Comme il a une originalité véritable, aussi bien dans ses idées que dans sa manière de peindre, comme il est très vivant et très indépendant, c’est lui que les morts et les serviles ont surtout en exécration…L’originalité, la personnalité, est même le seul signe à quoi se reconnaisse le génie». (Thoré, Salon de 1863, Les refusés, p. 417 et 421.).

Cezanne, demandera en 1866 le rétablissement du Salon des Refusés: « je souhaite ardemment que la foule sache au moins que je ne tiens pas plus à être confondu avec ces messieurs du Jury qu’ils ne paraissent désirer être confondus avec moi » (lettre à Nieuwerkerke, 19 avril 1866).

Courbet réussira, non sans faire un pied de nez à ses détracteurs officiels en s’exposant lui-même dans des pavillons personnel (en 1855 et 1867). Cezanne ne devra qu’à la « charité » de Guillaumet d’être introduit au Salon en 1882, mais il participe à deux reprises aux expositions impressionnistes (celle de 1874 et de 1877) au risque d’être vilipendé comme personne ! Puis c’est le silence jusqu’en 1895, soit pendant plus de vingt ans. A partir de là, sa place sera acquise auprès de la nouvelle génération. Mais Cezanne aura connu préalablement un collectionneur qui joua auprès de lui un rôle analogue à celui que Bruyas joua auprès de Courbet : Victor Choquet qui posséda avant 1891 quelques 30 « Cezanne ». De la même façon chacun de ces peintres saura trouver des critiques capables de pressentir leur génie Champfleury, Castagnary pour Courbet ; Rivière, Geoffroy, Emile Bernard, Maurice Denis pour Cezanne.

Une autre dimension humaine et intellectuelle permet de situer les deux peintres l’un par rapport à l’autre. D’un côté nous avons le couple Proudhon/Courbet, de l’autre Zola/Cezanne.

Les deux écrivains sont aussi des penseurs esthéticiens, l’un plus philosophe, l’autre plus journaliste et romancier. Il ne m’appartient ici de développer cette dimension[53]. Retenons que chacun des peintres a un temps éprouvé un grand besoin d’accompagnement intellectuel, et ce en référence à une personnalité littéraire de premier plan. On dit que le livre posthume de Proudhon « Du principe de l’art et de sa destination sociale » est le fruit des échanges entre Courbet et le philosophe. Très certainement Zola, en écrivant la Confession de Claude, puis Mes haines expriment des pensées esthétiques nées de ses discussions avec Cezanne. Courbet peindra comme un témoignage posthume le tableau « Proudhon et ses enfants. Cezanne met Zola en scène dans son rôle de « mentor » avec le tableau « Alexis faisant la lecture à Zola ».

Mais dans l’un et l’autre cas la prudence s’impose : Courbet ne peut en aucun cas être considéré comme le peintre de Proudhon, car alors il ne serait qu’un illustrateur de la question sociale. Et Cezanne se réjouira d’avoir échappé à Zola, car il imagine tout le mal que la littérature peut occasionner lorsque le peintre se soumet à un écrivain.

Voila donc deux peintres opiniâtres, enracinés dans la tradition, sollicités par des écrivains et critiques.

Paris, c’est encore la ville universelle où la peinture règne. Courbet comme Cezanne, plus que Bazille, Renoir ou Monet, sauront puiser au musée du Luxembourg, au Louvre bien entendu, dans les églises ou les revues les sources nécessaires à leur art ! « Le Louvre est un bon livre à consulter…L’étude réelle et prodigieuse à entreprendre, c’est la diversité du tableau de la nature » écrit Cezanne le 12 mai 1904.

Courbet copie Rembrandt, Velasquez, regarde David… Cezanne copie Titien, Sebastiano del Piombo, Rembrandt, Lancret, Delacroix.

Moyennant quoi, le travail est la seule vérité en art. Nos deux hommes ont été des travailleurs acharnés. Entendons-les :

Courbet : « Je n’ai jamais eu d’autre maîtres en peinture que la nature et la tradition, que le public et le travail… »

Cezanne : « Je veux réussir par le travail »

Bien entendu, il s’agit de n’être inféodé à aucune tradition passée, à aucun maître spécifique. Le peintre doit trouver son indépendance dans ce jeu complexe : la terre natale, la vie parisienne, le Louvre, le travail. « Quel que soit le maître que vous préfériez, ce ne doit être pour vous qu’une orientation». (lettre de Cezanne à Camoin 9 décembre 1904,)

Ainsi se forgent des tempéraments entiers, en marge des institutions (mariage, société, église[54]), dans la soumission à la seule peinture comme une maîtresse implacable et exigeante. Encore une fois la parole revient aux deux artistes :

Courbet : « Dans notre société si bien civilisée, il faut que je mène une vie de sauvage ; il faut que je m’affranchisse même des gouvernements. Le peuple jouit de mes sympathies ; il faut que je m’adresse à lui directement, que j’en tire ma science et qu’il me fasse vivre. Pour cela je viens donc de débuter dans la grande vie vagabonde et indépendante du bohémien». (lettre à Francis Wey non datée, probablement de 1850).

Cezanne : « Je méprise tous les peintres vivants, sauf Monet et Renoir » (lettre à Gasquet, 8 juillet 1902)

« Tous mes compatriotes sont des culs à côté de moi » (lettre à son fils, 15 octobre 1906)

Proximité et distance entre Courbet et Cezanne en peinture

Il n’est pas question ici de définir une filiation directe de Courbet sur Cezanne. Je n’entends que prendre quelques thèmes sur lesquels je vois les deux peintres se rejoindre, à commencer par celui du « chemin » : Courbet engage une série de toile sur le thème du grand chemin. Cezanne ne manque jamais d’emprunter en peinture des chemins, souvent se détournant comme pour nous obliger à marcher vers un horizon inaccessible, celui là même de la peinture. La « série » devient ainsi chez Courbet comme chez Cezanne l’objet d’un enjeu de création, aucune toile ne permettant d’épuiser ce qui se donne à voir.

Je n’entends qu’ébaucher ici cette thématique en prenant en signalant quelques unes de ces séries.

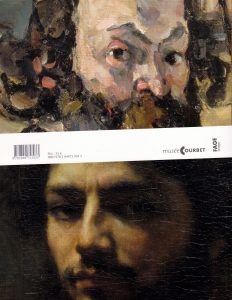

Série portraits

Une première série de toiles s’impose. Puisque nous nous sommes attardés à parler de la vie et positionnement des deux hommes par rapport à leur famille, pays, amis, il faut partir des autoportraits que l’un et l’autre ont réalisés… Courbet avoue : « J’ai fait dans ma vie bien des portraits de moi au fur et à mesure que je changeais de situation d’esprit. J’ai écrit ma vie en un mot[55] ». Cezanne n’écrit rien sur ce sujet, mais s’auto-portraitise quelque vingt-cinq fois. Mais ici les deux peintres traduisent des intentions différentes : Courbet, particulièrement dans les portraits de jeunesse, se regarde comme un personnage tour à tour facétieux, dandy, séducteur. Cezanne ne donne à voir de lui-même qu’un homme opiniâtre et têtu, une sorte de paysan anonyme : à peine un premier autoportrait nous montre un jeune homme anxieux. Que cet homme soit un peintre, une seule fois Cezanne le montre explicitement dans le tableau « Autoportrait à la palette[56] ». Mais là encore aucune attention psychologique au personnage ne permet de signifier le sentiment du peintre, sinon sa concentration devant son chevalet : l’homme est peintre comme il aurait été artisan. Il est à son affaire certes, mais ce n’est qu’un homme déjà chauve, au visage à demi-caché dans une barbe épaisse. Cezanne se dissimule car l’homme n’a rien à nous dire de lui-même, même comme peintre ! D’ailleurs il écrira: « Un artiste désire s’élever intellectuellement le plus possible, mais l’homme doit rester obscur[57] ». Il n’en exprime pas moins le drame intérieur de l’homme tourmenté sexuellement dans ses « Olympia », le drame de l’homme agonisant d’une vieillesse inéluctable dans ces figures que nous appelons « Le jardinier Vallier[58] ». Les « autoportraits » veulent échapper à toute anecdote, psychologique, événementielle voire littéraire, pour signifier l’individu en prise avec son humanité fondamentale, dans une confrontation à sa solitude devant la mort. Qu’importe alors que cet homme s’appelle Paul Cezanne, Ambroise Vollard. Voilà que les portraits s’apparentent à des « Ecce homo » modernes parce qu’appliqués à des figures aux vêtements universels et sobres situés dans des lieux abstraits, parce que surtout posé dans un vis-à-vis qui nous place en face d’un mystère radical. Giacometti témoigne d’une même intention dans ses figures de visages émaciés d’êtres comme vidés de toute humanité. Il est vrai que les camps de concentration avaient donné à l’homme d’éprouver en sa chair un degré d’évidemment radical. Courbet, loin de son narcissisme adolescent alors qu’il est prisonnier à Sainte-Pélagie après 1870, préfigure ces faces qui a défaut d’être « saintes » s’apparentent à des figures christiques. Mais bien avant Courbet, Rembrandt déjà avait atteint dans ses derniers autoportraits dont celui du musée Granet que Cezanne avait vu une profondeur d’humanité qui dépassait le drame de sa propre vieillesse.

Série corps

Autre thème analogue : les deux peintres composent des tableaux de femmes nues dont le caractère érotique est évident. Certes Cezanne emploie dans sa jeunesse une expression brutale pour exprimer meurtre, viol, débauche quand Courbet emploie des formes et textures d’une rare sensualité pour peindre des femmes endormies après l’amour, voire les seuls sexes et pubis d’une femme sans visage qui, pour lui, écarte ses cuisses ! En tout cas, une même volonté de réalisme, sans fard ni symbole, entend dire picturalement la « vérité » du désir dont la femme en son sexe est l’enjeu, Cezanne montrant plutôt sa fascination pour les fesses et les seins ! Certes, Courbet manifeste de son pinceau une sensualité plus voluptueuse que Cezanne dont le coup de brosse se veut brutal, mais l’un comme l’autre sont fascinés par le corps féminin, Cezanne prenant la précaution de peindre des femmes âgées, craignant la présence physique devant lui d’une jeune fille[59]. Sans doute, faut-il reconnaître ici que la référence baudelairienne à la femme à la fois vierge et courtisane, mère et putain, hante les deux peintres. De là, sans doute, cette tension jamais résolue dans l’œuvre de Cezanne, tension faisant apparait le corps féminin à la fois délicat et monstrueux, éblouissant et charnel, timide et agressif « O Beauté, monstre énorme…[60] » chantait déjà Baudelaire !

Qu’il me soit permis ici de m’attarder sur une œuvre de Courbet que Cezanne exploitera explicitement : les « Baigneuses » de 1853.

Il est un thème traditionnel que n’expriment ni les nymphes, ni les Vénus, ni les filles du pharaon découvrant l’enfant Moïse, un thème de femme offerte au regard. Cette femme se voit nommée « Baigneuse », expression que la critique retient pour dénommer des tableaux dont le nu est l’idée forte. Cezanne peignant un énorme nu masculin vu de dos reprend avec évidence l’image d’un tableau de Courbet intitulé « Les Baigneuses » qui choqua Delacroix : « J’avais été avant la séance voir les peintures de Courbet. J’ai été étonné de la vigueur et de la saillie de son principal tableau : mais quel tableau ! Quel sujet ! La vulgarité des formes ne ferait rien ; c’est la vulgarité et l’inutilité de la pensée qui sont abominables ; et même, au milieu de tout cela, si cette idée, telle quelle, était claire. Que veulent ces deux figures ? Une grosse bourgeoise, vue par le dos et toute nue sauf un lambeau de torchon négligemment peint qui couvre le bas des fesses, sort d’une petite nappe d’eau qui ne semble pas assez profonde seulement pour un bain de pieds. Elle fait un geste qui n’exprime rien, et une autre femme que l’on suppose sa servante, est assise par terre, occupée à se déchausser[61] ».

Théophile Gautier l’est tout autant : « Rompre violemment avec l’antiques et les traditions du beau, peindre dans toute leur disgrâce les laideurs les plus rebutantes avec une grossièreté volontaire de touche, tel est le programme que s’est imposé M. Courbet, qui le suit fidèlement ». L’auteur continue sur le tableau concerné : « Figurez-vous une sorte de Vénus hottentote sortant de l’eau, et tournant vers le spectateur une croupe monstrueuse et capitonnée de facettes au fond desquels il ne manque que le macaron de passementerie[62]». Gautier conclut en voyant dans Courbet « le Watteau du laid ». Si un enterrement peut être traité avec « tristesse », un nu féminin ne saurait être traité avec vulgarité. Voilà qu’appliquant sa démarche « réaliste » à la peinture d’une baigneuse, Courbet provoque : la femme ne signifie-t-elle pas, de par son corps, une beauté qui transcende l’humanité, fut-elle courtisane ? Platon n’avait-il pas enseigné que le corps en sa beauté particulière impliquant un désir érotique, devait renvoyer l’admirateur amoureux à une forme de beauté abstraite dont, in fine, l’idée à contempler était la vérité. Voilà que Courbet renverse l’échafaudage et signifie, à propos d’une grosse femme nue en forêt que cette dernière ne renvoie plus qu’aux graisses qui alourdissent ses hanches ! La théorie d’une ascension vers le Beau en soi, via le désir, se retourne : l’humanité est rendue à la terre et la terre est opaque. La beauté antique n’est plus qu’une illusion à oublier. Il ne reste que la beauté lourde qu’une baigneuse, au corps ingrat, incarne. Car de fait, baigneuse, elle reste auréolée du prestige antique de supporter, telle une nymphe moderne, le désir de l’homme contemporain. Non plus pour le conduire vers l’Idée du Beau, mais vers des amours d’une sensualité toute charnelle. La vérité de sa peinture s’opère dans ce détournement.

Cezanne, en sa jeunesse, s’inspire directement de cette baigneuse aux allures hommasses (en tout cas loin de toute idéalisation) pour peindre le « Baigneur[63] » installé sur un paysage peint à même le mur du Jas de Bouffan dans le Grand Salon. Ce nu, masculin chez Cezanne, aux fesses massives, avait choqué la sœur trop prude du peintre. Le père de l’artiste, prenant la défense de sa fille, fit une remarque à son fils. Ce dernier ne rétorqua-t-il pas qu’elle avait « un cul comme tout le monde » ? La vérité ici s’exprimait dans la capacité du peintre à provoquer, donnant à voir non des formes imaginaires, en tout cas idéalisées de quelque dieu ou déesse, mais les formes charnues, bien réelles ! Le regard sur de telles fesses n’est plus excusé du fait d’une transposition mensongère d’ordre mythique : tout de même, les fesses de Subleyras renvoyaient à Charron traversant le Styx et se voulaient de belles formes. Ne fallait-il pas l’alibi d’une Vénus anadyomène, d’une Diane chasseresse, d’une Suzanne au bain pour figurer le corps en sa nudité féminine ? De son côté, la représentation de Saint Sébastien n’a-t-elle pas libéré les consciences pour, dans le monde chrétien, permettre la célébration du beau jeune nu de l’antiquité païenne ? De telles nudités étaient rêvées loin des bourrelets de graisse, des muscles fessiers, des poitrines opulentes. Dorénavant avec Courbet comme avec Cezanne, Vérité s’oppose à Idéal jusqu’à s’apparenter à la vulgarité. Dire combien les « baigneuses » de Cezanne, baigneuses au corps épais et lourd, choqueront les critiques (à tel point que beaucoup d’amateurs disent comprendre l’ensemble de l’œuvre de Cezanne hormis les « baigneuses » trop mal dessinées), est un euphémisme. Ici plus qu’ailleurs, Cezanne prolonge Courbet. Mais ce faisant, il instaure une distance : si les « baigneuses » de Courbet, si les femmes du bord de Seine ou celles endormies d’amour… ne répondent pas aux canons idéaux antiques, baroques voire romantiques, elles n’en sont pas moins sensuelles, faisant preuve d’une plénitude charnelle riche d’émotions. Les « baigneuses » de Cezanne se veulent abstraites de toute référence psychologique. Le traitement de leur corps, comme inachevé, leur donne une irréalité physique que Courbet n’aurait jamais comprise. Qui voudrait caresser une « baigneuse » de Cezanne, alors que le geste paraîtrait naturel en présence de celles de Courbet ou Renoir ?

Allant plus loin encore, Courbet ose peindre le sexe féminin comme le seul sujet d’un tableau, le titre du dit tableau « Origine du monde » rappelant étrangement qu’en ce lieu toute génération s’accomplit. Certes pour sa part, Cezanne ne craindra pas de peindre l’amour incestueux des filles de Loth [64], des scènes d’orgies et viols, ou plus prosaïquement des « moderne Olympia». Le thème du voyeurisme reste fortement présent chez lui dans les années 1870, sa démarche prolongeant celle de son prédécesseur. Quant à la femme impudique exhibant ses appâts, si elle est présente dans les premières années de la production cézannienne autour du thème de la « Tentation de Saint-Antoine », de « L’Eternel féminin », elle se retrouve encore dans les derniers tableaux. Ainsi le désir, la pulsion de mort liée au désir dans sa brutalité charnelle obsèdent Cezanne jusque dans ses dernières œuvres. Certes « Les Grandes Baigneuses » de Philadelphie[65] paraissent « apaisées », mais cette « conversion » du peintre nécessite un dépassement tant intérieur que pictural, grâce à quoi la vérité en peinture prend une autre valeur, une valeur que Courbet ne connaîtra pas.

Est-ce à dire que Courbet s’en tient à une objectivité certes audacieuse eu égard aux convenances sociales de son temps et que Cezanne trouve un dépassement de la réalité charnelle, comme une transfiguration des corps, le corps restant chez Courbet ce qu’il est dans sa masse charnelle, lieu de désir… ? Donner à cette interrogation une réponse affirmative, ce serait ne pas mesurer que le corps est pour Courbet source d’une fascination qu’aucune autre réalité n’occasionne ! Peindre le corps de manière aussi réaliste, comme si sa représentation était aussi anodine que celle d’une pomme, d’un chevreuil, d’un arbre, c’est avouer que ce corps est en soi lieu d’un mystère dans son mode d’être : le sexe féminin est aussi vertigineux, sous la frondaison du pubis, que les sources de la Loue peuvent l’être sous les buissons de Franche-Comté ! La peinture, comme moyen de transcrire visuellement cet enjeu, du fait de la sensualité de la matière picturale, n’avait pas échappé à Courbet. Certes, il se voulait « réaliste », d’un réalisme objectif, immédiatement lisible, non sans signifier par là qu’un sens politique était engagé. Il n’en pressentait pas moins que le geste pictural portait en lui-même une autre signification. Il fallait que la peinture assume l’intuition comme quoi le « réalisme », parce que « réalisme », n’était pas la simple transcription du réel… Une autre vérité était à l’œuvre dans ce travail de représentation figurative. Il fallait un tableau impliquant la représentation de la femme, du paysage, du monde, bref une allégorie qui, de fait pour Courbet, ne pouvait être qualifiée que de réelle. Ce sera le tableau de l’Atelier. Avec un paradoxe fondamental : une femme nue superbe (modèle) est figurée au centre de la toile. Le peintre ne la regarde pas, pire : il peint un tableau sans référence à sa beauté vénusienne. Il peint un paysage. Ce n’est plus le modèle qui est vu, c’est lui qui voit… un paysage (mais le spectateur voyeur voit le modèle en sa beaut au moment où ce détournement de regard s’opère).

Série nature morte

N’oublions pas non plus les natures mortes composées de pommes : Courbet développe ce thème lors de son emprisonnement à Sainte-Pélagie. Au delà du fait que l’espace manquait au prisonnier, ce genre pictural convenait au pas encore vieux peintre condamné pour la destruction de la colonne Vendôme, ces fruits devenant les métaphores de sa solitude, de sa tristesse. Vanités ! Nul doute que Cezanne s’est reconnu dans ce travail lent et opiniâtre. Peindre des natures mortes signifiait que seul le rapport aux réalités quotidiennes de la vie importait en peinture ! La vérité n’était plus dans la référence aux événements historiques (réels ou imaginaires) mais dans l’humble soumission aux données de la vie quotidienne : les pommes sur une assiette ou un compotier, apparemment abandonnées en désordre !

Série paysage

Arbres, rochers, falaises, maison, château de leur « pays » fascinent chacun des deux peintres. Les lieux de référence sont la Vallée de la Loue pour le premier, Le pays d’Aix pour le second. Le premier revient vers les sources de la Loue, comme l’origine du monde. Le second regarde Sainte-Victoire de manière obsessionnelle comme la fin (limite, finalité) de ce monde.

L’arbre est sans doute le premier sujet que peint Courbet (devant lequel il plantera son chevalet au point d’en faire quasiment une divinité naturelle pour signifier toute la puissance du réel (le Chêne). Le premier dessin de Cezanne représente également un arbre. Il en célèbre la majesté dans ses écrits adolescents. : « Te souviens-tu du pin qui, sur le bord de l’Arc planté, avançait sa tête chevelue sur le gouffre qui s’étendait à nos pieds ? Ce pin … ah ! puissent les dieux le préserver de l’atteinte funeste e la hache du bûcheron [66]» Le peintre dans sa maturité orchestrera l’arbre provençal (le pin d’Alep) soit dans l’enchantement des ses ramures, soit dans l’incandescence de ses branches. Courbet se pose devant un tronc et le peint sans cherche à saisir les branches. Son regard est concentré sur ce qui donne à l’arbre sa force : le tronc sans se soucier de peindre les branches et les ramures. D’un corps de femme retient-il toujours la tête, les bras, les jambes ? Il y a une volonté d’anonymat, de l’arbre ( fût-il « historique comme celui de Flagey), de la personne, des fruits (quoi de plus anonymes et de moins exotiques que des pommes) ! Par ailleurs Courbet peint le réel en situation de se projeter vers lui ( et nous) : le tableau est là pour nous mettre à distance et nous protéger. La Vague que peint Courbet est saisie au moment où elle va déferler sur nous. Le tableau, comme peinture la retient immobile et marque la distance nécessaire de l’homme devant une nature qui s’apprête à l’engloutir. De même, la femme risque, d’engloutir l’homme par la passion qu’elle peut déclencher (et il y a un certain engloutissement physique de l’homme dans la femme au moment du rapport sexuel) est peinte de la manière la plus provocatrice qui soit lorsqu’il est question du tableau « L’origine du monde » : plein feu sur le sexe si fascinant, troublant. Mais le tableau établit une distance absolue : la femme n’a pas de visage et n’est ici « personne ». Elle est corps, en ce que son corps est lieu de désir à l’endroit du sexe comme un abime entrouvert. Plus que jamais la peinture « réaliste » de Courbet projette la « nature » vers nous dans un moment impossible et invraisemblable : la vague arrêtée alors que l’écume va déferler, la falaise devant laquelle on vient buter dans un paysage, la femme exhibant son sexe. Cezanne aborde le réel d’une manière analogue en peignant « L’Eternel féminin ». Une femme, yeux aveuglés ( donc sans visage), s’expose devant une aréopage d’hommes. La consommation de ces derniers ne peut être que visuelle. Un peintre peint un tableau, ébauchant ce d’aucuns ont voulu identifier comme une sainte Victoire.. Cezanne saura se souvenir de cette leçon en peignant ses propres natures mortes, ses baigneuses …

Château-Noir répond au château d’Ornans. Les carrières de Bibémus aux rochers dans les ruisseaux. Comment ne pas mettre en vis-à-vis un tableau comme les carrières de Bibémus du musée d’Essen et l’une des versions des Sources de la Loue ? Bien sûr l’un aime la nature dans son humidité, son côté obscur fermenté d’humus et de lierre ouvrant sur un trou noir, abyssal. L’autre veut saisir le chaos plus solaire des rochers ouvrant sur une faille non moins vertigineuse. Dans l’un et l’autre cas, le peintre exclut « le beau motif ». La nature est à prendre avec brutalité, dans une confrontation directe, immédiate. Bien entendu cette opération ne peut s’opérer qu’à la condition de se confronter à un lieu susceptible précisément de « faire motif » parce que historique ou déjà touristique : Sainte-Victoire, le chêne de Flagey, précisément pour en nier la valeur historique ou culturelle.

La peinture doit être tout autre chose qu’une expression régionaliste.

Peut-on avancer une conclusion ? Je m’y engagerai en deux points :

La peinture comme « réalité »

Bien entendu les deux peintres ont des pratiques artistiques fort différentes. On ne saurait oublier de noter ici l’exceptionnel savoir-faire pictural de Courbet. « Avant tout, il est né peintre, c’est-à-dire que nul ne peut contester son talent robuste et puissant d’ouvrier : il attaque une grande machine avec intrépidité, il peut ne pas séduire tous les yeux, quelques parties peuvent être négligées ou maladroites, mais chacun de ses tableaux est peint. [67]» Tous les critiques s’accordent pour dire que Courbet possédait un métier exceptionnel. Le voilà reconnu comme « le plus peintre de l’école française » (Thoré, Salon de 1868). Sur ce point du métier, la critique se montrera sévère vis à vis de Cezanne : Klingsor reprochera à Cezanne son manque de savoir faire en matière de dessin, Elie Faure s’inquiètera du manque d’imagination du Maître d’Aix. Pour l’un comme pour l’autre, la maîtresse de Cezanne (celle qui lui aura enseigné la peinture, à travers l’expérience de la couleur) sera la « Provence »[68]. De fait, Cezanne ne paraît pas avoir eu l’extrême aisance dont Courbet a fait preuve en matière de maniement du pinceau et de la brosse : jamais il ne se lance dans de grandes toiles du type « L’Enterrement à Ornans», « L’Atelier[69] ». Encore moins, il ne s’intéresse à ces scènes de forêt, ou de chasse que Courbet, amateur de grandes randonnées en Allemagne, Franche-Comté, Auvergne, réalise donnant à son œuvre une expression sylvestre bien différente de celle que le peintre aixois traduit du côté de Château-Noir. Encore que Joachim Gasquet nous montre un Cezanne admiratif devant les paysages de forêt de Courbet ! Mais nul doute non plus que le premier Cezanne retient de Courbet la richesse des empâtements, le goût des toiles épaisses, l’idée que la peinture est un combat dont les traces appartiennent à l’œuvre construite sans cacher les coups de pinceau, les marques du couteau, sans tenir compte de la beauté intrinsèque du motif : un rocher, une falaise suffisent. Rewald n’hésite pas à mettre en évidence ce point. Peindre implique un corps à corps de l’artiste avec son œuvre dont l’épaisseur picturale doit garder mémoire ! On est loin ici de la volonté d’Ingres, qui voulait que le métier cache le métier et que, au vu d’un tableau, toute trace de sa fabrication comme peinture disparaisse !

Ainsi, Courbet et Cezanne apparaissent accordés dans le souci d’une peinture authentique, au plus près de la réalité dont elle veut porter témoignage, à commencer par la réalité picturale !

Comment ne pas comprendre alors que ces artistes parfois egocentriques, vaniteux (Courbet ne craignant pas de faire le fier, Cezanne de se placer à un rang supérieur, récusant certaines familiarités à son regard,), sont alors d’une humilité infinie en peinture au point de vouloir disparaitre : « je veux représenter les choses telles qu’elles sont ou bien qu’elles seraient en supposant que je n’existe pas » fait dire Castagnary à Courbet quand Cezanne écrit à Camoin : « poursuivez vos études, Dieu fera le reste [70]» ou à Emile Bernard : « On n’est ni trop scrupuleux, ni trop sincère, ni trop soumis à la nature[71] ».

Leur référence à la « nature » est significative : « Le beau est dans la nature [72]» affirme Courbet, récusant la tentation subjectiviste qui voulait que la beauté soit l’enjeu de composition, d’ordonnancement. Le beau n’obéit pas à des formules transmises par l’Académie, l’Ecole. Du beau, il n’est nul canon. L’Idéal comme préfiguration du tableau est remis en cause. Cezanne ne dit pas autre chose le 8 septembre 1906 : « Je ne puis arriver à l’intensité qui se développe à mes sens, je n’ai pas cette magnifique richesse de coloration qui anime la nature. Ici au bord de la rivière, les motifs se multiplient, le même sujet vus sous un angle différent offre un sujet d’étude du plus puissant intérêt, et si varié que je crois que je pourrais m’occuper pendant des mois sans changer de place en m’inclinant tantôt plus à droite, tantôt plus à gauche ».

Il en ressort une peinture qui n’entend pas être figurative d’un paysage, d’un objet, d’un corps, mais qui prend acte autant de la présence du peintre à la nature, que de la nature au peintre. La peinture n’a pas à être une « vue » sur le monde, une « fenêtre ouverte sur… », que cette vue soit synthétique en montrant de beaux paysages de ville, de campagne ou de forêt, ou analytique en s’attaquant à faire voir un objet de tous les points de vue possible dans un jeu qui devient cubiste.

Cezanne parle de « l’obstination que [il met] à poursuivre la réalisation de cette partie de la nature [73]»,.

Courbet dit encore : « Oui, mon cher ami, j’espère dans ma vie réaliser un miracle unique, j’espère vivre de mon art pendant toute ma vie sans m’être jamais éloigné d’une ligne de mes principes, sans jamais avoir menti un seul instant à ma conscience, sans même avoir jamais fait de la peinture large comme la main pour faire plaisir à qui que ce soit, ni pour être vendu.

J’ai raison — j’ai raison ! Je vous ai rencontré. C’était inévitable, car ce n’est pas nous qui nous sommes rencontrés, ce sont nos solutions. Pour moi, je vous avoue que je considère un homme avec curiosité, comme je considère un cheval, un arbre, un objet quelconque de la nature, voilà tout[74] ».

Cezanne parlera alors de la peinture comme d’une « réalisation », aucunement comme d’une figuration. Ce qui ne veut pas dire qu’il se serait reconnu dans le processus de la peinture dite « abstraite » ou cubiste. En cela, il reste fidèle à Courbet : la peinture implique un face à face avec le motif, sans lassitude, sans relâchement. L’un comme l’autre sont un maillon entre deux lieux : le lieu d’une peinture idéalisée comme le reflet d’un ordre supérieur invisible à transcrire dans un ordre politique ou religieux et celui d’un effacement des formes, des significations.

Courbet, Cezanne, peintres de la vie moderne

Avec Courbet et Cezanne, la chose s’impose. Le corps se fait chair, la nature surgit. Chacun d’eux incarne le peintre de la vie moderne tel que Baudelaire l’avait intuitivement défini : non pas celui qui peindrait les industries naissantes, les machines, les locomotives (le monde industriel est très peu présent chez l’un et l’autre peintre) mais celui qui décrypterait la trace d’un idéal perdu dans le présent d’un temps marqué par l’ennui. Courbet place Baudelaire dans son Atelier. Cezanne écrit : « Un qui est fort c’est Baudelaire. Son art romantique est épatant et il ne se trompe pas sur les artistes qu’il apprécie ».

Plus que dans une simple filiation (Courbet a-t-il influencé Cezanne et comment ?), le rapport Courbet/Cezanne s’impose dans le parallélisme des attitudes et comportements qui fait que l’œuvre de l’un et de l’autre s’appellent et se répondent.

Avoir raison, ne jamais mentir, exprimer la vérité vraie… tout cela par le moyen de la peinture et en peinture : les deux peintres rivalisent d’expressions littéraires pour signifier l’enjeu de leur création. L’un parlera de « réalisme » quand l’autre parlera de « réalisation » pour définir le processus créateur. Dans les deux cas, la référence à la « res » (c’est-à-dire la « chose » comme ce qui résiste et s’impose avec la solidité de ce qui existe en soi !) est l’horizon de la vérité.

[1] Lettre à Roger Marx, 23 janvier 1905.

[2] Lettre du 3 mars 1860)

[3] Lette à Camoin, 9 décembre 1904

[4] Le jeune Cezanne met entre les mains de son père, dans un grand portrait qu’il fait de lui, précisément ce journal (alors que le banquier était plutôt lecteur du quotidien Le Temps). Ce faisant, Cezanne démontre à son père que Zola, le responsable de la venue de Paul à Paris et par là de sa vocation artistique, témoigne (en se mouillant) de la force picturale des naturalistes qui cherchent à s’implanter dans le Paris post-romantique et académique

[5]Zola parle des deux tableaux de Courbet Femme au Perroquet et Remise des Chevreuils.

Zola regrette que ces deux tableaux soient trop jolis et du coup soient acceptée du public. Il préfère le Courbet qui choquait : « Je vous prie, reportez à cette époque où il peignait la Baigneuse et le convoi d’Ornans, et dites moi si ces deux toiles magistrales ne sont pas autrement plus fortes que les deux délicieuses choses de cette année… Courbet était lapidé par le public, scandalisé ».

[6] « Ils ne sont que deux, Delacroix et Courbet. Le reste c’est de la fripouille…Hein ? le vieux lion romantique, quelle fière allure ! En voilà un décorateur qui faisait flamber les tons ! Et quelle poigne ! Il aurait couvert les murs de Paris, si on les lui avait donnés : sa palette bouillait et débordait. Je sais bien que ce n’était que de la fantasmagorie ; mais tant pis ! ça me gratte, il fallait ça pour incendier l’Ecole …Puis l’autre est venu, un rude ouvrier, le plus vraiment peintre du siècle, et d’un métier absolument classique, ce que pas un de ces crétins n’a senti. Ils ont hurlé, parbleu ! Ils ont crié à la profanation, au réalisme, lorsque ce réalisme n’était guère que dans les sujets ; tandis que la vision restait celle des vieux maîtres et que la facture reprenait et continuait les beaux morceaux de nos musées. Tous les deux Delacroix et Courbet se sont produits à l’heure voulue. Et maintenant oh maintenant… » (Pléiade p. 45) [cf. Préface catalogue expo Manet en1884 : « Delacroix flamboie pendant toute l’époque romantique ; puis vient Courbet, réaliste dans le choix de ses sujets, mais classique de ton et de facture, empruntant aux vieux maitres leur métier savant ».]

[7] Bongrand n’est « Courbet » que pour une part. Le personnage se nourrit de traits appartenant encore à Millet ou Daubigny. Zola lui-même le définit ainsi dans son Ebauche (folio 244 à 247) : « un beauceron solide, le verbe haut, bon vivant, buvant sec, mais nerveux au fond… « un dernier romantique ». Il « a trouvé une formule après Delacroix… Et ramené l’art à une vue plus exacte de la nature, sans en venir à l’impressionnisme ».

[8] Die Entwicklunggeschite der modernen Kunst : ein Beitrag zur modernen Ästhetik (1904) ; Cezanne, 1910 »

[9] Le rapport de Cezanne à Delacroix et Courbet est particulièremetn bien abordé par Philippe Dagen dan son livre Cezanne de 1995

[10] A remarquer que dans l’Œuvre, Lantier ne manque d’éloge pour Ingres : « Tiens le père Ingres, tu sais qu’il me tourne sur le cœur, celui-là avec sa peinture glaireuse… il avait un dessin du tonnerre de dieu » p. 45). A la fin de sa vie Cezanne aura un mot très dur pour Ingres : « Ingres, malgré son estyle (prononciation aixoise) et ses admirateurs n’est qu’un très petit peintre » (lettre à Emile Bernard 25 juillet 1904).

[11] Cf. une référence faite à ce travail dans une lettre du 27 février 1864 à Numa Coste.

[12] Une reproduction de La Mort de Sardanapale était accrochée sur les cimaises de l’atelier de Cezanne.

[13] Nous n’entendons pas, par ce terme, parler de copie fidèle donnant l’illusion d’être l’œuvre originale, mais de reprise immédiate. Ainsi Cezanne a « copié » Le Christ descendant aux limbes de del Piombo, La mise au tombeau du Christ de Titien, Portrait de femme par Le Greco…et La Conversation (NR 152) et la Promenade (NR 153) ont leur source directement dans la revue La mode illustrée …

[14] Cf. article paru dans La Grande Revue, 1907. Remarquons ce mot de Castagnary en 1882 : « Courbet peint en pleine pâte, mais sans scories et sans aspérités »

[15] La critique contemporaine date ce tableau (NR 447) de 1880 au plus tôt. L’iconographie est directement inspirée d’une étiquette de bouteille de Champagne, réalisée en hommage à Nana de Zola en 1880.

[16] Le poète aixois Joachim Gasquet (1973-1921) était le fils d’un condisciple de Cezanne. Une amitié certaine s’était développée entre Cezanne et Henri Gasquet , puis entre Cezanne et Joachim dans le cadre du Félibrige. Si le peintre prit ses distances vis-à-vis du poète, vers 1902, ce dernier fut l’un des premiers écrivains à consacrer une ouvrage au « Maître d’Aix. »

[17] En 1921 est publié le livre de Gasquet Cezanne. (Livre posthume car Gasquet meurt en 1920). La première partie de l’ouvrage se veut biographique, la deuxième veut retenir les « dits » de Cezanne. L’ouvrage, dont le ton hagiographique est évident, mérite cependant une grande attention, Gasquet n’ayant pu « inventer » toutes les paroles ou attitudes prêtées à Cezanne. A ses souvenirs personnels, l’écrivain ajoute des fragments de lettres de Cezanne, retenant des formules, des attitudes qu’il pouvait trouver dans les publications antérieures à la sienne, particulièrement sous la signature d’Emile Bernard (Souvenirs de Paul Cezanne (1907, 1912)

[18] On ne peut exclure une telle visite en 1898 lorsqu’eut lieu la seconde exposition de Cezanne à Paris, exposition que Gasquet visita avec le peintre